この記事はこんな人におすすめ

- AHUって何?

- AHUの仕組みが気になる

- AHUってどうやって配線すればいいの?

- 計装工事初心者

今回は計装工事をやっている方にはお馴染みの設備機械『AHU(エアハン)』について話していこうと思います。

ぴよ

ぴよ設備工事のメインキャラだな♪

配管レスが近年支流となってきた近年一番影響を受けたのはこの機械ではないでしょうか?

機械室に君臨する姿はもはや王者の貫禄!

用心棒のチラーとの組み合わせもあって熱源廻りでこれを説明しないわけにはいかないと今回記事にすることにしました。

この記事を読むことで『仕事の効率は飛躍的に伸びます!』って感じにはなりませんが、現場の竣工間際の最後の追い込みで出てくるこの化け物をやつける方法を今回学べば、何とか無事に笑顔で竣工を迎えられることでしょう。

作業の2度手間を避けるために一緒に勉強して今日よりレベルアップした明日にしましょう。

では本題に入ります。

AHUって何?

AHUの正式名称は『Air Handling Unit』エアーハンドリングユニットなので、通称『エアハン』と呼びます。

この機械はなんなのかといいますと、簡単に説明すると『巨大扇風機』

いやいや・・さすがに無理あるだろ

使用場所としてはショッピングモールや大型の施設での温度調節になります。

ショッピングモールに扇風機置いても冷えませんよね?

OHUと呼ばれる外調機とは違いそこまで多くの外気を取り込まないので、単純に風を部屋に送って部屋の空気を吸ってを繰り返すことで空気を循環させて室内の温度を調節する役割になります。

空気を循環させるだけで温度の調節なんてできるのかな?

って気になる方もいますよね?これからその仕組みを説明していきたいと思います。

AHUの仕組みが気になる

では、AHUの動きを簡単に画像にしましたので見てください。

チラーの制御について見ていただいた方はこの仕組みを勉強したのでよくわかりますね?

AHUはモジュールチラーと呼ばれる冷水や温水を作る機械とセットで使われることが多いです。

チラーで作り出された冷水や温水がAHUのコイルに入り、その冷えたコイル、温まったコイルに風を当てることによって冷たい空気や温かい空気を作り出し、その空気がダクトによって運ばれて各部屋に吹くのです。

また、AHUに接続されたダクトには『TED』と呼ばれる自動制御機器『ダクト挿入型の温度センサー』を取り付けて送っている風の温度を測りながら温度制御をしているのです。

他にも、加湿器がAHUには備えることができるため、湿度センサーを部屋に付けたり、ダクトのレタン側(還り側)にダクト挿入型の湿度センサー『HED』を取付ることによって、部屋の湿度を図りながら必要に応じて加湿して、湿った風を部屋に送ることもできます。

空気をぐるぐる循環させるだけだと、部屋で人が吐き出した二酸化炭素入りの汚い空気のCO2濃度が増してしまうので、外気を一部取り入れて、換気しつつ部屋に送り込んでいます。

- OA:外の外気を部屋に入れること。

- OAダクト(外気ダクト)

- SA:外の外気を部屋に入れる際にAHUなどの空調機を通して入れること。

- SAダクト(給気ダクト)

- RA:一度吸い上げた部屋の中の空気に外気を混ぜて再度部屋に送り込むこと。

- RAダクト(換気ダクト)

- EA:室内にあった空気を外に排気すること。

- EAダクト(排気ダクト)

AHUはこの4種類の空気をうまく組み合わせて、尚且つ温度と湿度を調整しながら風を送っています。

AHUってどうやって配線すればいいの?

では、ここからが本題ですね。

計装工事としてどのような工事があるのか。

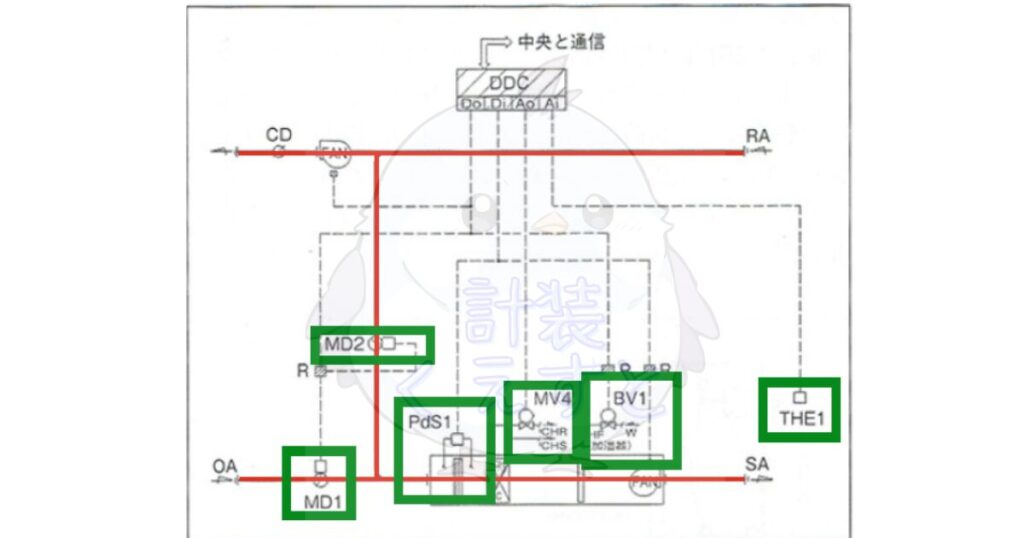

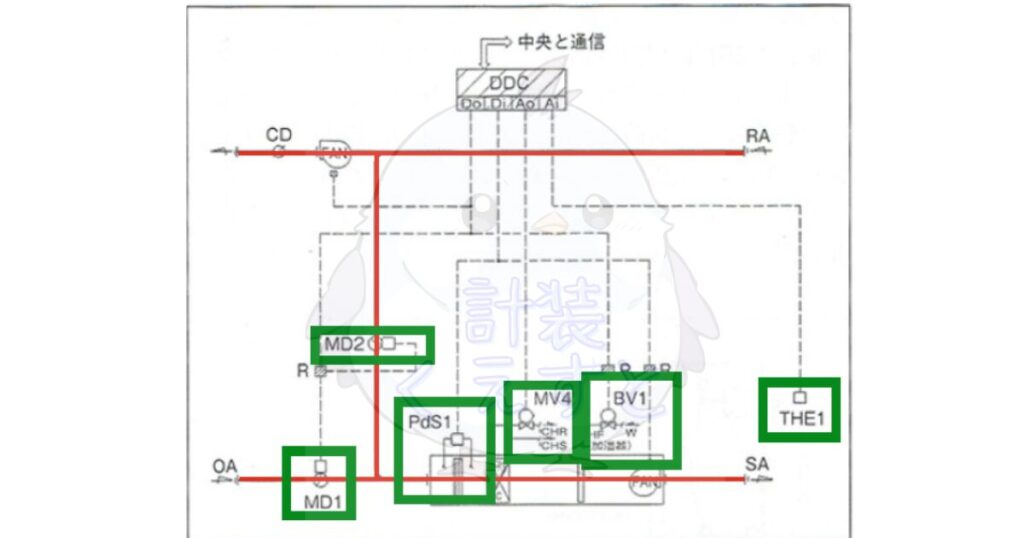

見えにくいかもしれませんが、ある現場のAHU計装図になります。

赤色で塗られているのがダクトのルートで緑が自動制御機器になります。

順番に見ていきます。

- MD:モーターダンパと呼ばれているもので、ダクトの開け閉めを行うのに使用します。

- 今回の制御ではおそらくどこかにCO2センサーなどが付いていて、CO2濃度が高くなると条件に合わせてがOAダクトのMDが開いて、RAダクトのMDが閉じるといった制御をしていると思われます。

- THE:温湿度センサーと呼ばれるもので、Tは温度。Hは湿度を意味します。

- MVの配管のバルブ制御に温度は使用して湿度は加湿器用で使っていますね。

- BV:ボールバルブ今回は加湿器のバルブとして使われています。

- 部屋の湿度の計測をして、乾燥していればバルブを開けて加湿します。

- MV:これはチラーから来る配管の温度調節を部屋のセンサーで温度計測しながら制御しています。

- Pds:これは差圧SWと呼ばれているもので、フィルターの前後の空気圧で警報を出します。

- フィルターが汚れていないかをチェックしています。

これを見ていただくと各自動制御機器が点線で真ん中のDDCというところに入っていますよね?

このDDCは中央監視のことを意味しています。

つまり、各機器から自動制御盤まで配線をしてくれという風になっています。

AHUはこの自動制御機器とは別でAHUの発停・状態・故障・INV故障なども取りにいかないといけません。

詳しくは管理点数表を見ればわかります。読み方がわからない人は下記の資料で勉強しましょう。

前まではAHU廻りの機械は基本的に配管で施工していましたが、近年では配管レス化が進み、マウントベースなどで機械に配線を沿わして施工を行うことも増えました。

施工上の注意点を何点か紹介します。

- エアハンに穴をあける際は風が抜けないように最後は必ず閉じる。オススメのビスはトガリスですね。

- 配線を機器に沿わせる場合、冷温水配管などにケーブルを接触させない。

- ダクトセンサーはダクトが保温される前に取り付けるのが常識。保温屋さんと打ち合わせは密に

まとめ

AHU(エアハン)の制御について勉強しよう!について書かせていただきました。

今回のポイントは

AHUの正式名称は『Air Handling Unit』エアーハンドリングユニットなので、通称『エアハン』と呼びます。

イメージは簡単に言うと巨大扇風機な!

ダクトの風の流れは全部で4種類あります。

- OA:外の外気を部屋に入れること。

- OAダクト(外気ダクト)

- SA:外の外気を部屋に入れる際にAHUなどの空調機を通して入れること。

- SAダクト(給気ダクト)

- RA:一度吸い上げた部屋の中の空気に外気を混ぜて再度部屋に送り込むこと。

- RAダクト(換気ダクト)

- EA:室内にあった空気を外に排気すること。

- EAダクト(排気ダクト)

AHUの配線は大体これ!

- MD:モーターダンパと呼ばれているもので、ダクトの開け閉めを行うのに使用します。

- 今回の制御ではおそらくどこかにCO2センサーなどが付いていて、CO2濃度が高くなると条件に合わせてがOAダクトのMDが開いて、RAダクトのMDが閉じるといった制御をしていると思われます。

- THE:温湿度センサーと呼ばれるもので、Tは温度。Hは湿度を意味します。

- MVの配管のバルブ制御に温度は使用して湿度は加湿器用で使っていますね。

- BV:ボールバルブ今回は加湿器のバルブとして使われています。

- 部屋の湿度の計測をして、乾燥していればバルブを開けて加湿します。

- MV:これはチラーから来る配管の温度調節を部屋のセンサーで温度計測しながら制御しています。

- Pds:これは差圧SWと呼ばれているもので、フィルターの前後の空気圧で警報を出します。

- フィルターが汚れていないかをチェックしています。

- AHUの発停・状態・故障

- INV故障

バルブの数や、MDがVAVなどに変わることがあるけど基本原理はこれです。

温度や湿度、CO2濃度などのセンサーで計測して、温度や湿度をバルブ等で調節する。

施工上の注意点はこれ

- エアハンに穴をあける際は風が抜けないように最後は必ず閉じる。オススメのビスはトガリスですね。

- 配線を機器に沿わせる場合、冷温水配管などにケーブルを接触させない。

- ダクトセンサーはダクトが保温される前に取り付けるのが常識。保温屋さんと打ち合わせは密に

AHUは機械室に設置されることが多い為計装工事としては終盤にやりがち。※設備さんとの絡みもある為

必要な制御や配線の本数を事前に理解することで、最後の追い込みがスムーズに

現場の竣工間際の最後の追い込みを何とか無事に乗り越えて笑顔で竣工を迎えましょう♪

最後まで記事を読んでくれてありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (1件)

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems

as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why throw away

your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening

to read?